blog

今日は水曜日。

アセットフォーはお休みです。

今回は少しだけ硬い話を書いてみようと思います。

9月は防災月間でしょ!

気象庁の統計によれば、日本では年間約1,500回もの有感地震が観測されているそうです。

地震対策って必須ですよね。

という事で、ズバリ『耐震構造&制振構造』が今回のテーマです。

全棟、許容応力度計算による『耐震等級3+』の実現をお約束している弊社ですが、実は制振構造の採用は極めて少ないんです。

まだ、10棟も建てていないと思います。

その理由は色々とあるんですが、ここでは割愛させて戴きます。

さあ、自戒の念を込めて耐震構造と制振構造の違いについて紐解いていきましょう!

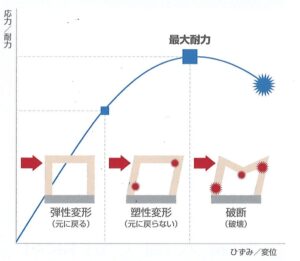

まずは建物倒壊までの変位についてです。

建物は倒壊までに、3つの段階を経て徐々に倒壊が進みます。

①弾性変形~力が加わって変形しても元に戻ります。躯体そのものにはダメージがありません。

②塑性変形~部材破壊による変形のため、元に戻りません。

躯体そのものにダメージが残ります。

③破断~ダメージが蓄積し破壊が進みます。

最終的には倒壊に至ります。

これに対して有効なのが耐震・制振ですが、原理や役割はそれぞれ異なります。

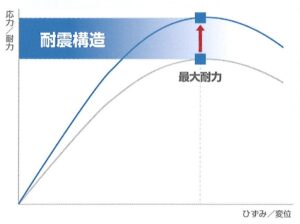

一般的には、地震動がそのまま建物に伝わった場合、上層部階に行くに従って振動は周期によって3~4倍に増幅すると言われています。

その時生じる慣性力(地震荷重)や変形に耐えられるように梁・柱・壁などを設計し、剛性を高めたのが耐震構造です。

先程のグラフにある『最大耐力』を高める事が出来ます。

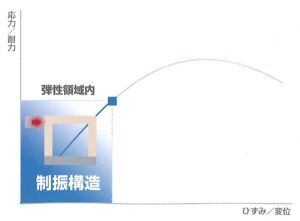

また制振構造は地震動が建物に伝わった後、制振装置で振動エネルギーを吸収し、建物の振動を小さくします。

粘りと減衰力を高める事でグラフにある『弾性変形』の範囲を拡げ、塑性変形に至らないようにします。

それぞれの役割は以下の通りです。

耐震構造~地震の揺れに耐え、倒壊を防いで、住む方々の命を守ること。

制振構造~地震の揺れを減衰し、建物の耐震構造を保護すること。

わかりやすく言えば耐震構造を長持ちさせるのが制振構造です。

弾性変形に留めておければ、躯体自体にダメージは無いので何度揺れても問題ありません。

でも塑性変形をしてしまえば、次の地震に耐える事は出来ません。

耐震性を高め、さらに最大耐力を高めるという手段もありますが・・・。

弊社の場合は、耐震等級3の躯体に耐震性を高める『FPパネル』をプラスして、最大耐力を高めるようにしています。

もちろん制振構造をプラスする事も可能です。

但しダンパータイプの制振装置採用は難しいと思います。

外回りの壁にFPパネルが充填されている為、制振ダンパーを設置できないからです。

粘弾性テープタイプであれば、対応可能です。

免振構造については、割愛しました。

建物をスケボーの上に載せることで、地震が来ても揺れが建物に伝わらないイメージです。

先程のグラフで言えば、弾性変形自体を無くすことができるという夢のような構造・・・。

でも地震時に建物が敷地内を大きく動くので、建物周囲1.0m程度には何もない状態にする必要があります。

弊社商圏では、ほぼ実現不可能・・・。

よって、説明を省きました。

posted by Hoppy Red

住所:東京都練馬区北町2-13-11

電話:03-3550-1311

東武東上線 東武練馬駅下車5分

ただいま、現場監督見習いを募集しています。

https://www.assetfor.co.jp/recruit/

上記をご確認ください。