blog

昨日の拙ブログの続きを書きたいと思います。

前回のブログでは、弊社では制振構造の実績が少ない事を書かせて戴きました。

制振構造の必要性や、その有効性は理解しているつもりです。

でも、積極的に採用している訳ではありません。

以前に採用したダンパータイプの制振装置です。

これを各階にX軸×2台・Y軸×2台、計8台に設置する必要があります。

可能であれば、もっと設置した方が良い場合もあります。

写真のように、柱と柱の間に設置し、土台・柱・梁に装置を固定します。

本来は外周部の壁に設置するのが望ましいそうです。

でも弊社の建物の場合、外周部の壁には全てFPパネルが充填されています。

だから外周部への設置は不可能。

また制振装置を入れた壁に筋違を入れる事は出来ません。

面材耐力壁ならば可能ですが、電気配線等の関係で中々難しかったりします。

そもそも外周部以外の壁で、柱間が3.0尺ある壁自体が少ないんです。

さらに耐力壁ではない壁となると・・・。

これが、ダンパータイプの制振装置を諦めた理由です。

これに代わる制振工法として採用したのが、写真の『制振テープ』です。

以下メーカーページからの抜粋となります。

制震テープ®は高層ビルの制震ダンパーに用いられるエネルギー吸収材(粘弾性体)を、木造住宅用として両面テープ状に加工したものです。

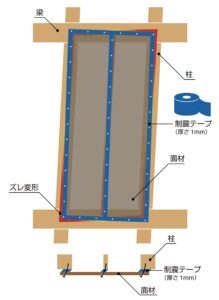

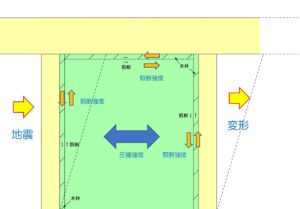

これを外壁に張った耐力面材と躯体の間に貼る制振工法です。

イラストのように、大地震時に柱と梁が平行四辺形に変形するのに対し、面材は長方形のまま抵抗するため相互間にズレが生じ、釘が曲がったり折れたりします。

そのため住宅全体が緩み、地震の度に変位はドンドン大きくなっていきます。

このズレる部位に厚さ1mmの制震テープ®を挟むことによって、振動エネルギーが熱エネルギーに変換され揺れが軽減されます。

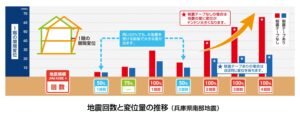

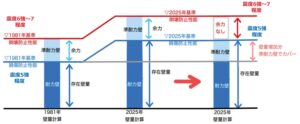

グラフのように、制震テープ®を施工した住宅は、繰り返しの大地震を受けても住宅の揺れはほぼ同じ変位を保ちます。

兵庫県南部地震を何度も与えた実物大振動実験に於いて、制震テープ®を使用すれば、住宅の揺れ(層間変位)を最大80%低減できることを確認しています。

これは、制震テープ®を全体にバランス良く配置し、家をまるごと制震ダンパーにしているからこそ為せる業です。

耐力面材は必ず張る訳だし、これをテープで躯体に貼ればいいんだから施工上の問題はありません。

ダンパータイプの制振装置に比べれば、はるかに採用しやすい工法でしょ?

もちろんテープ代と、これを貼る大工の手間はそれなりの金額になります。

でも、地震保険を掛ける事を思えば安いものですよね・・・。

弊社が制振構造を採用するのであれば、この工法一択となります。

せっかくですから、弊社が標準的に行っている『耐震等級3+』についても書いておきましょう!

耐震等級3については、特に書く必要もないと思います。

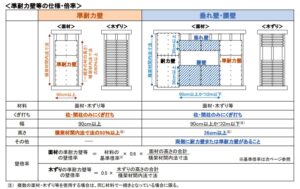

強いて言えば、巨大地震で倒壊しないレベル(耐震等級1)に比べ耐力壁長を1.50倍にしたのが耐震等級3となります。

弊社では、これを許容応力度計算により確認しています。

前回のブログでは、『これに耐震性を高める『FPパネル』をプラスして、最大耐力を高めるようにしています。』と書かせてもらいました。

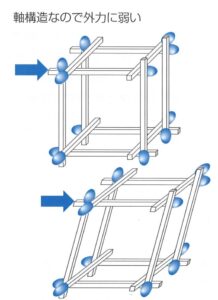

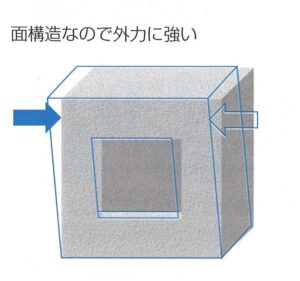

残念ながら従来の軸組構法は、躯体の接合部がピン構造のため外力に弱いんです。

イラストのように簡単に変形してしまいます。

これに対して2×4工法のような面構造は、耐力面材効果で外力に強くなっています。

阪神・淡路大震災では、両者の違いがはっきりと出てしまいました。

そして、これを機に軸組構法も耐力面材を張るのが当たり前になった訳です。

弊社の建てるFPの家では、さらに躯体(1階床・外周壁・屋根)の中にFPパネルを充填しています。

FPパネルは木枠の中に硬質ウレタンフォームを充填した、専用工場でつくられる耐震・断熱パネルです。

これを柱間に充填し、木枠部分を躯体にN釘で留め付けます。

柔らかそうに見える硬質ウレタンですが、実は圧縮強度が4~6N/㎠(4.07~6.11t/㎡)もあります。

これを躯体の中にピッタリと嵌め、釘で固定すれば、壁の変形が起こりにくいのも当たり前でしょ!

実際に実験をしてみると、かなり変形しにくい事がわかりました。

写真のような実験体を用意して、機械にセット。

これに横から力を加えて、大地震の実際の揺れ具合を再現する実験です。

なんとなくパネルが破断して終了!というイメージでしょうか?

でも実際には、柱と土台・梁を止めている筋違金物や柱頭・柱脚金物が破断して終わるんです。

パネルが破断するケースは、ほぼありません。

こうした実験結果や様々な資料を精査して、国交省は認定証を発行してくれました。

『筋交いも入らず、耐力面材も張っていないFPパネル入りの躯体は、壁倍率2.1倍の筋違と同等の耐震性を有している。』というお墨付きです。

また、『30年以上に渡り、この耐力を持続する。』ことも認定してくれました。

凄いでしょ?

FPパネルが入っている壁は、片筋違の入った壁と同等以上の耐震性がある訳です。

でも弊社の許容応力度計算では、この耐力を一切加味していません。

FPパネルの耐力は無いものとして、耐震等級3をクリアするようにしているからです。

これを加えて評価すれば、当然耐震性は向上します。

個々の建物により誤差はありますが、耐震等級で言えば4~5程度に相当する耐力壁長になっていると思われます。

等級4であれば等級1の1.75倍、等級5であれば2.0倍に当たります。

(今のところ、そんな等級はありませんが・・・)

これだけ最大耐力が上がれば、大地震の際にも安心できますよね・・・。

さらに安心を求めるのであれば、制震テープを採用すれば良いんです。

なお弊社では、FPパネルの耐力を見越して耐震等級3にする事はNGとしています。

あくまでも耐震等級3の耐震性を確保して、これにFPパネルによる耐震性をプラスします。

これを『耐震等級3+』と表現している訳ですが、これを必須とした家づくりを提案させて戴きます。

あっ、そうだ!

まだありました。

2025年の仕様規定変更で、壁量計算が若干変わっています。

従来は認められていなかった『準耐力壁』を今回の変更では、計算に含めてもOKになったんです。

準耐力壁とは、腰壁や下がり壁等の耐力壁とはカウント出来ない壁を指します。

でも、これらの壁も地震に対する耐力はあるんです。

これを従来の計算では、含める事が出来ませんでした。

その分、計算には含まれていないけど頑張ってくれる余力になっていた訳です。

でも今回の変更に従い、これを計算に加えてしまえば、その分耐力壁を減らす事が可能です。

その分、工事費を削減できることになります。

でも、その代わりに余力はなくなります。

これって最大耐力を小さくしている事になるんです。

マズイでしょ!

コレ、注意が必要だと思います。

もちろん弊社では、準耐力壁を計算には含めていません!

ご安心を・・・。

posted by AssetRed

住所:東京都練馬区北町2-13-11

電話:03-3550-1311

東武東上線 東武練馬駅下車5分

ただいま、現場監督見習いを募集しています。

https://www.assetfor.co.jp/recruit/

上記をご確認ください。