blog

今日は第3火曜日につきアセットフォーはお休みです。

先日の拙ブログの中に、こんな一文がありました。

噴霧したのはティンボワPCOをお湯に溶いた、飽和水溶液。

冷めると結晶化したホウ酸がタンクの底に沈殿する位、濃度の高い状態のものを吹いてもらいます。

これを弊社では『高濃度ホウ酸水溶液』と呼んでいますが、なぜ高濃度なのか?

他の工務店のホウ酸水溶液は高濃度ではないのか?

と疑問に感じた方もいると思うんです。

という訳で、今回はホウ酸を使った防蟻処理を少し掘り下げてみたいと思います。

まず最初に挙げたのは、現在使われている防蟻剤の主な成分と特徴をまとめた表です。

農薬系(合成殺虫剤系)の代表的な防蟻剤と言えば

①合成ピレスロイド系

②ネオニコチノイド系

だと思います。

これに対して弊社が採用しているのは、ホウ素系になります。

それぞれ特徴がありますが、ここでは『忌避性』と『非忌避性』、そして『即効性』と『遅効性』について簡単に説明します。

忌避性は対象となる薬剤をシロアリが嫌い近寄らない事を、非忌避性はその逆を意味します。

例えば忌避性の薬剤を塗布した木材にシロアリは近付きませんが、非忌避性の薬剤を塗布した木材であれば近付きます。

つまり前者は食害の危険性が無く、後者はある訳です。

続いて即効性と遅効性ですが、これに関してはわざわざ説明する必要はないと思われます。

すぐ効くか、効くまでの時間が長いかの違いです。

ちなみに①の薬剤は即効性・忌避性であり、②の薬剤は遅効性・非忌避性です。

つまり①を塗った木材にシロアリは近付かず、食べれば(触れれば)すぐに死にます。

一方②を塗った木材にシロアリは近付くし、食べてしまいます。

でも、すぐには死なず、巣に帰ってから餓死します。

どっちが良いと思いますか?

前回の拙ブログを読んで戴いた方は、わかるでしょ?

そう、②の方が良いと思います。

だって、芋づる式に巣のシロアリを一網打尽に出来そうでしょ!

表を見ると、①②ともに有効期間が5年とあります。

どちらの薬剤も、5年を過ぎると薬効が無くなる訳です。

なかには3~5年と書いている人もいます。

昔は10年と言われていました。

でも作業者の安全性を加味して、薬効成分を抑えた結果5年になったようです。

これも、ちょっと怖い話ですよね・・・。

①を塗った木材の場合、シロアリは5年間、近付かないかも知れません。

だって忌避するって事は、食べたら死ぬってわかっている訳でしょ?

5年待ってから食べれば良いんです。

そろそろ大丈夫かな?と食べて薬効が残っていれば、すぐに死んでしまいます。

死んでいるシロアリを見れば、もう少し待てば良いんです。

また、誰かが食べた場所には薬剤が残っていないかもしれません。

そこを食べて中に入れば、中に入る事が出来ます。

これを一点突破と言うそうです。

一方②の場合は、非忌避性のため食べ頃が判らないんです。

また食べちゃいけない木材を食べても、すぐにはわかりません。

シロアリにすれば、巣の中のシロアリが滅ぶ危険性を孕んでいる訳です。

なお、一点突破の危険性や効果の切れた後の危険性については①と変わりません。

ちなみに現在の主流は、②のような非忌避性・遅効性なんだそうです。

そのせいか①はシロアリの駆除に利用し、②は防除に利用されています。

これに対してホウ素系薬剤は、非忌避性・遅効性です。

②の薬剤と同じように利用されますが、決定的に違うのは効果がずーっと持続する事。

一点突破されないように浸透層を厚くしておけば、心配ありません。

ホウ素系って凄いでしょ!

但し、弱点もあるんです。

①雨に弱い事。

薬剤塗布面に雨が当たると薬効成分が流れてしまいます。

ちなみに、これを溶脱といいます。

よって、施工後の雨養生が必須となります。

②防除対象により、必要濃度が異なります。

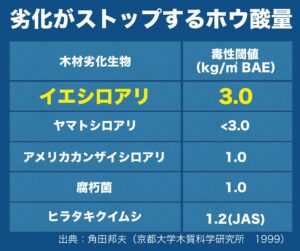

劣化がストップするホウ酸量を挙げてみました。

ちょっとわかりにくい表現ですよね?

ようは効く濃度って事です。

例えばヤマトシロアリの防除をしたいのであれば、ホウ酸濃度を3.0kg/㎥BAE以上にする必要があります。

また木材腐朽菌であれば1.0kg/㎥BAE以上で問題ありません。

これを下回る濃度であれば、木材に塗布しても意味がない訳です。

また十分な濃度のホウ酸を塗布しても、雨で流れてしまえば濃度が落ちてしまいます。

木材腐朽菌であれば問題ないかもしれませんが、ヤマトシロアリに対しては意味がありません・・・。

だから『高濃度ホウ酸水溶液』にする必要がある訳です。

一般的なホウ酸水溶液を利用する場合は、取扱い説明書に、こう記載されている筈です。

『必ず2度塗りを行ってください。』

ここで言う2度塗りとは、一往復すれば良いという事ではありません。

塗布後乾燥を待ち、もう一度塗る事を指します。

ひと通り塗って、もう一度塗り直すのはNGになります。

でも乾くのを待っていたら、一日で終わらないでしょ?

本来は2日に分けて行うべきなんです。

この点を製造メーカーに確認した事があります。

「2度塗りって乾燥してから、もう一度塗るってことですよね?」

「乾く前に塗っても染み込まず、流れるだけで意味ないですもんね!」

メーカーの回答は「もちろん、そうです。」でした。

「でも、実際には一回りして、もう一回りで2度塗りってケースが多いのでは?」

こう聞いてみると

「施工者が、どう判断しているかはわかりません。」

「保証するのは施工者ですから。」

「弊社の施工部隊に依頼して戴ければ、ちゃんと乾いてから2回目の塗布を行います。」

との事。

この事、知らない施工者も多いと思います。

情報共有の為、敢えて書かせて戴きました。

posted by Hoppy Red

住所:東京都練馬区北町2-13-11

電話:03-3550-1311

東武東上線 東武練馬駅下車5分

ただいま、現場監督見習いを募集しています。

https://www.assetfor.co.jp/recruit/

上記をご確認ください。