blog

板橋で工事中の『FPの家 Y邸』の工事写真をご覧ください。

通気胴縁&土台水切の写真です。

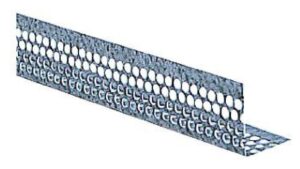

いつものように通気層の入口には、防虫網が取り付けてあります。

ガルバリウム鋼板製の網にはΦ2.5mmの穴が無数に開いており、空気の流れを確保しつつ虫等の侵入を防いでくれます。

通気層内に蝙蝠や鼠が侵入し、小屋裏等に巣をつくる事例もあるようです・・・。

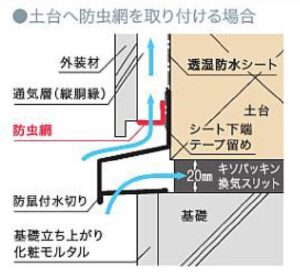

施工イメージは、こんな感じです。

弊社の基本は『床断熱』。

基礎内は外扱いとなるため、防鼠スリットの入った土台水切を取付けて、ここから外気を採り込みます。

でも基礎断熱『基礎断熱』であれば基礎内は室内扱いになるため、必ずしも土台水切は必要ありません。

その証拠に、昔の家には土台水切なんて無かったんです。

昔の家は『床断熱』が多かった(無断熱もありましたが・・・)のですが、基礎パッキン工法ではなく床下換気口工法を採用していたんです。

床下換気は換気口から採り込む為、土台水切を設ける事はありませんでした。

土台水切が取り付けられるようになったのは、サイディング張りが主流になってからでしょうか?

でも土台水切って、あまり恰好良くないでしょ?

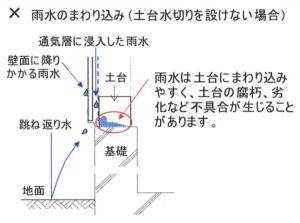

だから時々、土台水切の取付を省略した家を見掛けます。

でも土台水切を取付けないと、地面に跳ね返った雨水が土台に回り込みやすくなります。

土台の腐朽・劣化などの不具合も生じやすいんです。

ちなみに瑕疵保険のマニュアルには、こんな事が書かれていました。

4.1.22 土台水切りまわり

ポイント

1.外装材下端の土台取合い部は、土台水切りを設ける。

2.透湿防水シートは土台水切りの上に被せ、防水テープ等を用い土台水切りと一体化する。

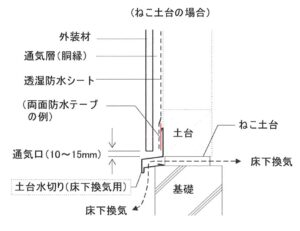

3.「ねこ土台(基礎パッキン)」を用い床下換気措置を行う場合は、床下換気用の土台水切り(床下換気に必要な有効面積を有し、ねずみ等の侵入を防ぐもの)を使用する。

4.外装材と水切りのクリアランス寸法(通気兼排水口)は、外装材製造者の指定する寸法を順守する。

土台まわりは、壁面および通気層内を流下する雨水や地面から跳ね返る雨水の回り込みを防ぐため、土台水切りを設けます。

そして、ここに先程の図が挙げられています。

なお、モルタル壁の場合の外装材と水切りのクリアランス寸法は、10~15mmとなっています。

posted by AssetRed

住所:東京都練馬区北町2-13-11

電話:03-3550-1311

東武東上線 東武練馬駅下車5分

ただいま、現場監督見習いを募集しています。

https://www.assetfor.co.jp/recruit/

上記をご確認ください。