blog

01月06日付のアセットフォー日記となります。

練馬・板橋の天気は曇り後雨。

新年早々、雨かよ・・・😢

だって練馬区で工事中の『FPの家 C邸』にて、朝からスイスしっくい塗りを予定したんです。

モルタルの上にミネラル下地材をローラー塗布を行い、明日にはしっくい塗り完了!

そんな目論見も、雨の予報で崩れ去りました。

万が一雨が降れば、せっかく塗った下地材が流れてしまうかもしれないでしょ?

明日以降は晴れそうなので、予定を繰り下げるしかありません・・・。

と言う訳で、今回は『FPの家 O邸』の状況を書く事にしました。

昨年のうちに無事外回りを塞ぐ事が出来たので、仕事始めは気密処理を行いました。

そもそも気密処理とは『建物の気密性を高めるための処理』を指します。

もう少し具体的に言えば、気密部材や気密テープを用い建物の隙間を塞ぐ事。

この場合の隙間とは、『あってはならない建物の隙間』を指します。

以前は『気密性を高める』というと、潜水艦みたいで息苦しいのでは・・・という方も少なからずいました。

確かに潜水艦であれば、隙間は命に係わる重大な問題です。

隙間ゼロを目指すのは当然だし、強制的に機械換気を行う必要もあります。

隙間があれば水が入ってきちゃうし、空気は抜けてしまいます。

でも住宅における気密化は、少し違います。

任意に開け閉め出来る隙間(開口部や吸排気口)を確保し、それ以外の隙間は限りなくゼロにする事で、建物内の空気環境をコントロールできるようにする訳です。

だから息苦しいなんて事はありません!

久し振りに気密性の重要性を書いてみようかな・・・。

気密かの目的(得られる効果)は、以下の通りです。

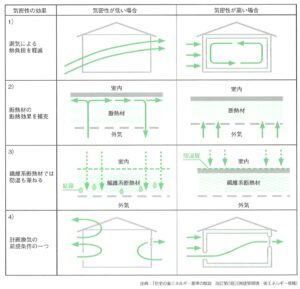

『住宅の省エネルギー基準の解説 改訂第3版』から、気密性の効果について書かれた部分を抜粋しました。

ここでは以下の4つの効果を挙げています。

①漏気による熱負担の軽減

これは説明の必要ありませんね、隙間が無ければ建物内外の温度差があっても熱の出入りは少なくなります。

せっかく快適な室内空間を確保しても、暑い外気や冷たい外気が入って来たら意味ないでしょ!

もちろん一定以上の断熱性能を有していればの話です。

②断熱材の断熱効果を補充

これは少しだけ説明が必要だと思います。

コレ、繊維系断熱材を利用する場合の話です。

断熱材は内部の『動かない空気』により断熱性能を発揮します。

繊維系断熱材であれば、繊維に絡みついた空気が動かない空気に当たります。

でもこれが隙間風で動いてしまば、本来の断熱性能を発揮する事が出来ません。

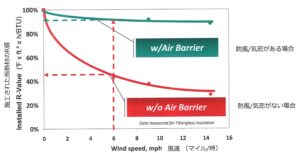

風速と建物の気密性の違いによる断熱性能(R値)を比較したデーターを挙げてみました。

緑色の線が気密性の高い建物、赤色の線が低い建物を示しています。

風速がマイル/時になっているのでわかりにくいかもしれません。

例えば6マイル/時の風は2.64m/sに当たります。

1.6~3.3m/sの風と言えば、顔に感じる、木の葉が動く程度の風です。

たいした風じゃないでしょ?

でも、この位の風でも断熱性能に影響が出ます。

低気密住宅であれば本来の45%程度、高気密住宅でも90%の断熱性になっちゃう訳です。

③繊維系断熱材では防湿も兼ねる

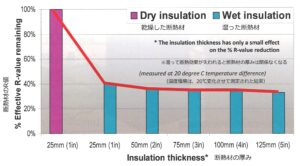

繊維系断熱材は濡れたらオシマイです。

厚さ25mmの断熱材を濡らした場合の断熱性能(R値)を比較したデーターです。

半分くらいの性能に落ちているのがわかると思います。

また50mm・75mm・100mm・125mmそれぞれの値を見ると、性能に大差ない事がわかります。

本来であれば、断熱材は厚くなる程性能が高まります。

でも濡れたらオシマイなんです。

濡れないようにする為には、防湿性を高める必要があります。

隙間があれば、湿気(水蒸気を含んだ空気)が断熱材に触れてしまいます。

もし露点温度になってしまえば、結露する事になります。

湿気を入れないための施工を防湿施工と言いますが、気密性を高めれば防湿性を高める事になるんです。

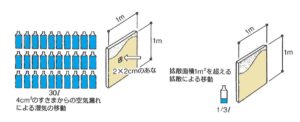

参考までに、ある実験結果を挙げておきます。

ひと冬に1.0m×1.0mの石膏ボードを透過した水蒸気量は、1/3リットルだったそうです。

ここに2cm×2cmの穴を明けると、透過した水蒸気量はナント30リットル!

隙間から移動する湿気って、想像以上に凄いでしょ?

④計画換気の前提条件のひとつ

コレ、とっても重要なんですけど意外と知られていません。

気密性がない建物って、換気システムを稼働しても計画通りに換気できないんです。

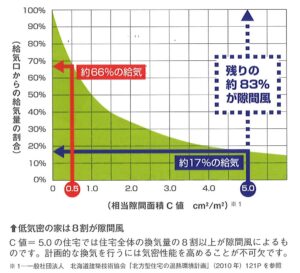

例えば3種換気の場合、C値の違いにより上グラフのように給気口からの給気量が変わります。

C値0.5㎠/㎡の建物の給気口からの給気割合は約66%に対し、C値5.0㎠/㎡の建物の給気口からの給気割合は約17%にしかなりません。

残りの83%は隙間から入ってくる事になります。

これでは計画換気が成立しません。

気密性って重要なんですよね・・・。

以前と違い、最近は理解してくれる人が増えたと思います。

それでも、まだまだだと思うんです・・・。

弊社では、ほぼ創業当初から気密性の高い家をつくり続けていました。

当初こそ気密測定を実施していない家もありましたが、今では全棟実施しています。

たくさんの経験を積んだおかげで、建物の規模や仕様による性能ムラもほぼ無くなりました。

もちろん日々施工方法の合理化や効率化は図っていますが、性能向上を一番の目的としています。

施工例を挙げてみようと思います。

1階床合板と柱の取合いを撮ってみました。

床合板の下にはFPウレタンパネルが充填されています。

取合い部の隙間には写真のように発泡ウレタンを充填します。

そして、これを平らに切削し、その上に気密テープを貼ります。

施工途中の様子を挙げてみました。

銀色のテープが気密テープです。

合板の継ぎ目や柱との取合い部に貼ります。

柱脚金物を取り付けたアンカーボルトの周りにも同様の処理をしています。

ただ貼れば良い訳ではありません。

シワの出来ないように丁寧に貼る事が重要です。

屋根パネルと躯体の取合い部分に発泡ウレタンを充填している様子を挙げています。

ここも同様に平らに切削し、気密テープを貼るようにしています。

まだまだ気密処理は始まったばかりです。

時間を掛けて丁寧に隙間を塞ぐ・・・。

とにかく、これしかありません。

気密測定をするまでは、その結果はわからないんです。

住所:東京都練馬区北町2-13-11

電話:03-3550-1311

東武東上線 東武練馬駅下車5分

ただいま、現場監督見習いを募集しています。

https://www.assetfor.co.jp/recruit/

上記をご確認ください。